Quand l’ordre vient d’en bas : la leçon oubliée d’Attica

Un épisode de la série : « Survivre ensemble – Ce que les extrêmes révèlent du lien social

10 histoires vraies, 10 situations-limites, 10 analyses anthropologiques pour penser ce qui nous relie quand tout vacille

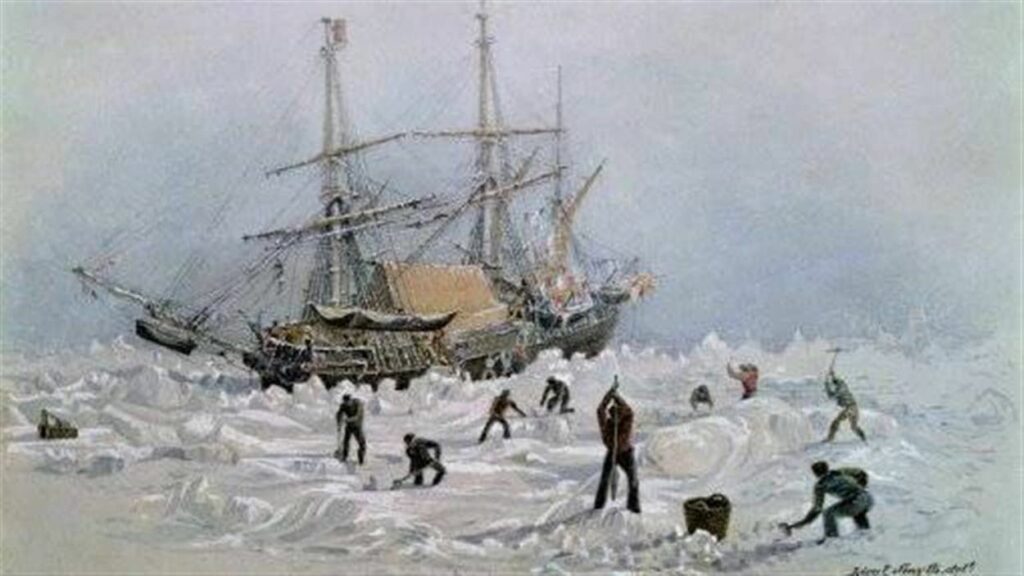

13 septembre 1971. L’air est saturé de gaz lacrymogène. Des hélicoptères survolent la prison d’Attica, dans l’État de New York. En quelques minutes, des tirs résonnent. Des cris, des balles, des corps. 43 morts, dont 29 détenus et 10 otages civils, tués… par la police.

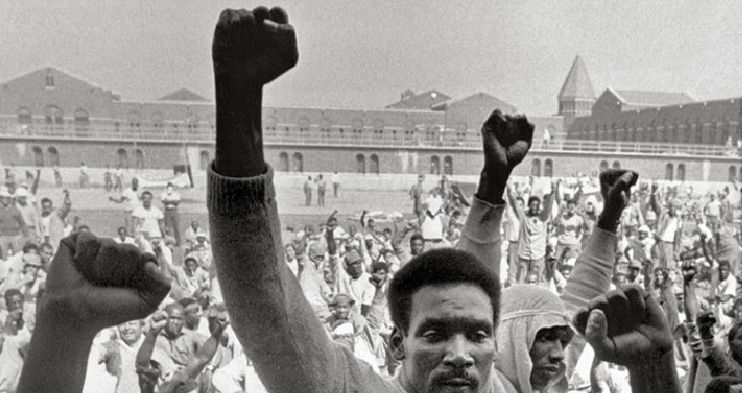

Quatre jours plus tôt, près de 1 300 prisonniers s’étaient emparés de la cour D. Ils n’avaient pas réclamé la liberté. Ils avaient réclamé la dignité. Dans l’espace clos d’un pénitencier surpeuplé, ils avaient recréé une société, rédigé une charte, organisé des assemblées.

Ils avaient fait de la prison un laboratoire politique. La réponse de l’État ? L’écrasement.

Un soulèvement rationnel, pas un chaos

Depuis plusieurs années, les conditions à Attica s’étaient dégradées : racisme structurel, accès restreint à l’eau, 21 cents par jour de salaire, brutalités répétées.

Le 9 septembre, un incident déclenche la colère. La prison bascule. Mais ce n’est pas une émeute désorganisée : les détenus prennent le contrôle d’une cour, protègent les otages, rédigent une liste de 28 revendications, désignent des porte-parole, et demandent la présence de médiateurs extérieurs (dont des journalistes, des universitaires, des représentants des droits civiques).

Comme le rappelle Charles Tilly, la révolte n’est pas toujours une rupture : c’est souvent une forme d’action collective structurée, issue d’une logique de reconnaissance déniée.

Organiser la société derrière les barreaux

Dans Asiles (1961), Erving Goffman montre que la prison est une « institution totale » : un lieu où l’individu est privé de ses marges d’autonomie, fragmenté, réduit à un statut.

Ce que fait Attica, c’est refuser ce statut. Les détenus s’autodéclarent comme collectivité politique. Ils protègent les plus vulnérables, soignent les blessés, répartissent les tâches. Ils désignent des représentants. Ils discutent des règles de vie.

Foucault aurait vu là un renversement symbolique : un pouvoir disciplinaire retourné contre lui-même.

Quand la démocratie effraie le pouvoir

Les autorités refusent les concessions. Elles tolèrent le dialogue, mais préparent l’assaut. Car ce qui effraie, ce n’est pas la violence potentielle, c’est l’organisation visible, la possibilité qu’un ordre autonome des dominés tienne sans l’État.

Didier Fassin, dans La force de l’ordre (2011), montre que l’usage de la violence légitime repose sur la fragilité du monopole symbolique de l’État. Attica vient troubler cette monopole : les prisonniers agissent rationnellement, collectivement, avec une logique démocratique.

Un massacre, puis un mensonge

Quand la police entre dans la prison, elle ouvre le feu sans distinction. Dans les premières heures, les autorités affirment que les otages ont été égorgés par les détenus. Mensonge. Les autopsies montreront que tous les morts sont dus aux tirs policiers.

L’histoire officielle s’effondre. Mais les survivants, eux, n’ont jamais été réhabilités. Il faudra 26 ans de lutte judiciaire pour qu’une compensation partielle soit versée.

Attica, aujourd’hui

Ce n’est pas qu’un épisode de violence carcérale. C’est un moment de vérité sociale : un lieu d’exclusion où des dominés ont construit un ordre collectif, rationnel, solidaire. Un moment où la démocratie s’est tentée… derrière les murs.

Et c’est ce qui rend Attica si dérangeant. Parce qu’au fond, elle pose cette question simple et radicale : Si ceux que l’on enferme peuvent s’organiser mieux que ceux qui gouvernent, qui est légitime ?

Ce texte a été généré par une intelligence parfois laborieuse… mais garantie 100% naturelle

Découvrez les autres récits de la série :