Quand l’obéissance tue : le drame oublié de l’expédition Franklin

Un épisode de la série « survivre ensemble – ce que les extrêmes révèlent du lien social »

10 récits réels, 10 situations limites, 10 analyses anthropologiques pour penser ce qui nous relie quand tout vacille.

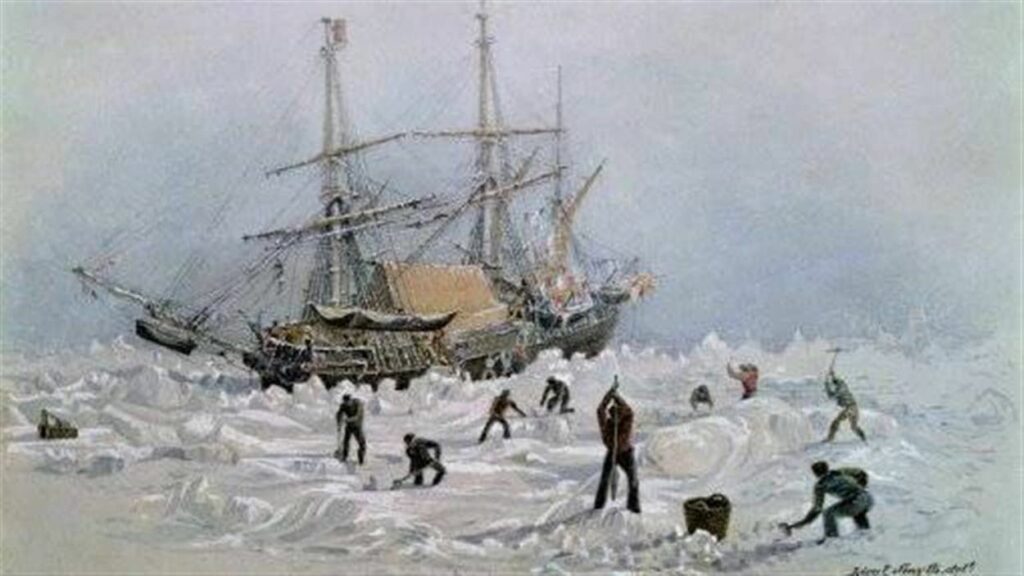

C’est l’histoire d’un rêve impérial devenu cauchemar. En 1845, deux navires quittent l’Angleterre pour percer l’un des derniers mystères de la planète : découvrir le passage du Nord-Ouest, qui relierait l’Atlantique au Pacifique par le nord du Canada. À leur bord, 129 hommes, disciplinés, formés, rationnels. Trois ans plus tard, il ne reste rien. Ou presque : quelques os rongés, des lettres figées dans la glace, des traces de cannibalisme.

Pourquoi l’élite de la marine britannique a-t-elle sombré dans un tel désastr ? Et que révèle ce naufrage sur la nature du lien social en situation extrême ?

Une expédition modèle

Le capitaine Franklin est un héros national. À 59 ans, il est choisi pour mener l’expédition la plus ambitieuse de l’Empire britannique. Deux navires dernier cri, Erebus et Terror, sont équipés de moteurs à vapeur et remplis de conserves en fer blanc : tout respire la modernité, la maîtrise, la technologie.

Mais dès leur entrée dans l’Arctique, les navires se retrouvent piégés par les glaces. Les hommes attendent, immobilisés, durant des mois. Puis ils tentent de fuir à pied. Aucun ne survivra. Des Inuits croiseront des silhouettes affamérs traînant des traîneaux. Les traces retrouvées plus tard témoignent d’une dégradation lente, marquée par la faim, le froid, les hallucinations, le cannibalisme. Jusqu’au silence final.

Obéir jusqu’à la mort

L’ordre aura regné jusqu’au bout. Les journaux retrouvés montrent que les hommes ont continué à suivre les consignes. Jusqu’à porter des objets inutiles ( vaisselle, livres, épaulettes…). Même dans la déréliction, ils ont obéi. Pourquoi ?

Max Weber distingue trois formes de domination : traditionnelle, légale-rationnelle et charismatique. Ici, c’est le poids de l’institution militaire (la hiérarchie légale-rationnelle) qui les maintient. L’obéissance devient un réflexe. Stanley Milgram, un siècle plus tard, montrera que dans certaines conditions, des individus ordinaires peuvent obéir à l’autorité jusqu’à commettre l’irréparable. Sur la banquise, ce fut la même logique : on suit l’ordre jusqu’à la disparition.

La norme plus forte que la vie

La sociologie des organisations nous apprend que les règles, les statuts, les routines ont une force propre. Elles structurent les comportements, même quand elles deviennent absurdes. Les hommes de Franklin ont continué à agir comme s’ils étaient encore dans un navire, au mépris de l’évidence.

Le philosophe Zygmunt Bauman l’a montré à propos de la Shoah : la rationalité bureaucratique peut survivre à la réalité. À Clipperton, l’autorité s’effondrait faute d’institution. Ici, c’est l’institution qui devient une camisole. La loyauté, parfois, tue.

Un échec devenu mythe

Pendant longtemps, l’Empire a masqué la vérité. On préférait parler d’héroïsme que de cannibalisme. Mais peu à peu, les témoignages inuits, les objets retrouvés, les analyses archéologiques ont révélé un récit bien plus humain…et bien plus troublant.

Ce n’est pas la nature seule qui a tué l’équipage de Franklin. C’est la puissance d’un ordre social si bien intégré qu’il empêchait de désobéir, même pour survivre.

Leçons d’un naufrage gelé

L’expédition Franklin, c’est une leçon de sociologie politique. Elle interroge la frontière entre ordre et absurdité, loyauté et aveuglement. Elle rappelle qu’en situation extrême, la survie collective ne dépend pas seulement de la technologie ou du courage, mais de la capacité à penser autrement les normes, à désobéir quand il le faut.

Même dans les glaces, c’est toujours la société qui fait naufrage…ou résiste.

Ce texte a été généré par une intelligence parfois laborieuse… mais garantie 100% naturelle.

Découvrez les autres articles de la série :

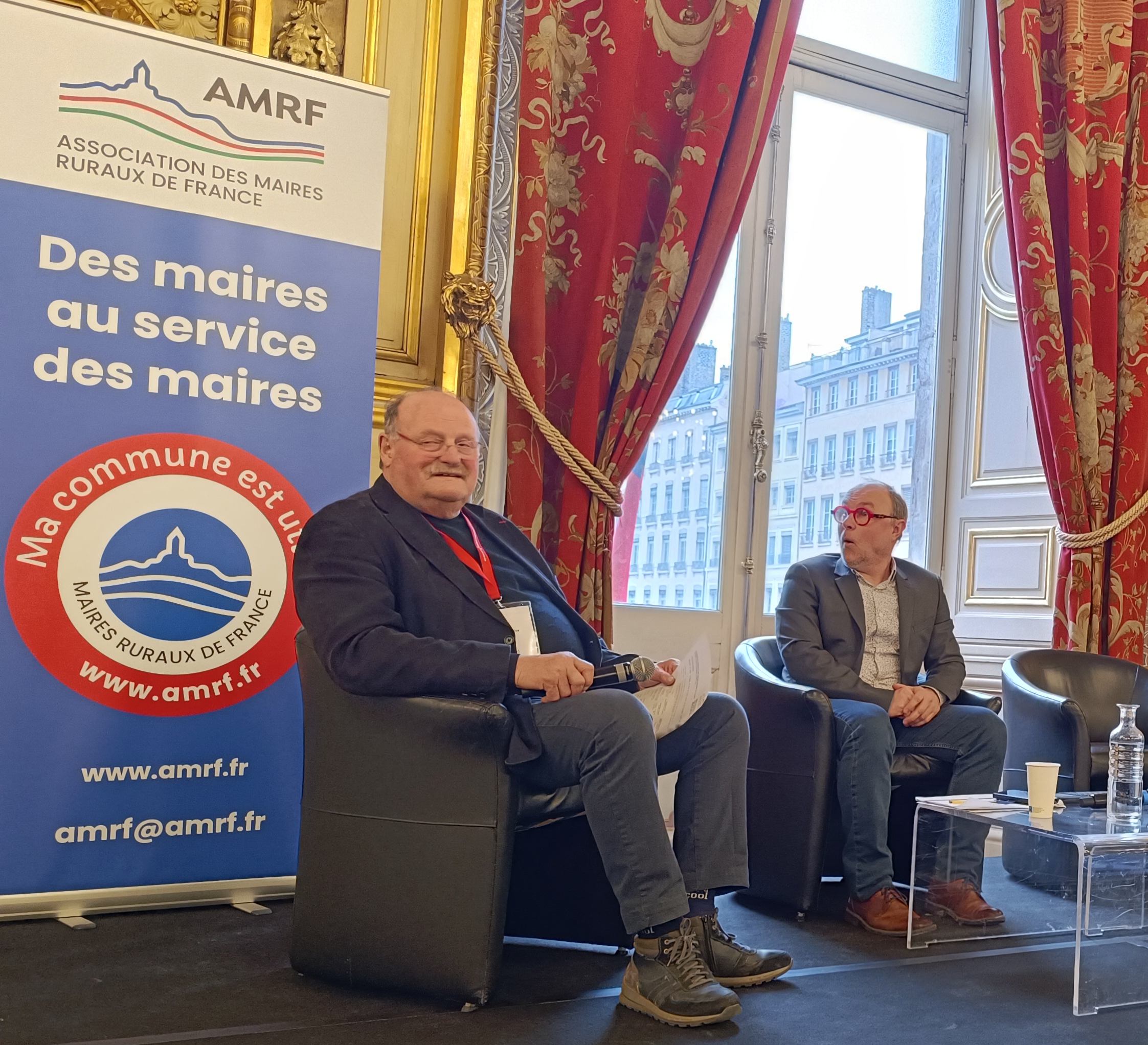

- Une commune = une voix en intercommunalité : débat démocratique ou risque d’injustice ?

Lors du congrès annuel de l’Association des maires ruraux de France, une proposition a suscité un vif… Lire la suite : Une commune = une voix en intercommunalité : débat démocratique ou risque d’injustice ?

Lors du congrès annuel de l’Association des maires ruraux de France, une proposition a suscité un vif… Lire la suite : Une commune = une voix en intercommunalité : débat démocratique ou risque d’injustice ? - Réhabiliter la gentillesse

Après la fête, il fallait finir de ranger. Les enfants, les amis avaient beaucoup aidé mais ils… Lire la suite : Réhabiliter la gentillesse

Après la fête, il fallait finir de ranger. Les enfants, les amis avaient beaucoup aidé mais ils… Lire la suite : Réhabiliter la gentillesse - Quand l’ordre vient d’en bas : la leçon oubliée d’Attica

Un épisode de la série : « Survivre ensemble – Ce que les extrêmes révèlent du lien social… Lire la suite : Quand l’ordre vient d’en bas : la leçon oubliée d’Attica

Un épisode de la série : « Survivre ensemble – Ce que les extrêmes révèlent du lien social… Lire la suite : Quand l’ordre vient d’en bas : la leçon oubliée d’Attica - Tirer au sort pour survivre : l’ultime loterie de l’Essex

Un épisode de la série : »survivre ensemble – ce que les extrêmes révèlent de ce qui nous… Lire la suite : Tirer au sort pour survivre : l’ultime loterie de l’Essex

Un épisode de la série : »survivre ensemble – ce que les extrêmes révèlent de ce qui nous… Lire la suite : Tirer au sort pour survivre : l’ultime loterie de l’Essex - Pompéi : mourir à sa place

Un épisode de la série : »survivre ensemble – ce que les extrêmes révèlent de ce qui nous… Lire la suite : Pompéi : mourir à sa place

Un épisode de la série : »survivre ensemble – ce que les extrêmes révèlent de ce qui nous… Lire la suite : Pompéi : mourir à sa place - Gander : la fraternité sans consignes

11 septembre 2001. Les États-Unis ferment leur espace aérien. 38 avions sont déroutés vers une ville canadienne : Gander. En quelques heures, cette ville de 9 000 habitants accueille 7 000 passagers. Pas de plan, pas d’instructions. Juste un élan. Mais ce n’est pas juste une belle histoire. C’est une démonstration : une société peut générer de la solidarité spontanée.

11 septembre 2001. Les États-Unis ferment leur espace aérien. 38 avions sont déroutés vers une ville canadienne : Gander. En quelques heures, cette ville de 9 000 habitants accueille 7 000 passagers. Pas de plan, pas d’instructions. Juste un élan. Mais ce n’est pas juste une belle histoire. C’est une démonstration : une société peut générer de la solidarité spontanée.